平成29年1月28日(土) 13:30~16:30

◆セミナーB 「大切な人との時間あとどのくらい?」

講師:中村明澄(医療法人社団澄乃会 向日葵ホームクリニック院長)、堤円香(同クリニック事務長・相談員)

講師に、年間100人を看取る在宅診療のクリニック院長である在宅診療専門医の中村明澄氏と、同クリニックの相談員であり、社会福祉士の堤円香氏を迎え、グループワークやプチ介護体験が行われました。

1)大切な人との時間、あとどれくらい?

「平均寿命(男性80歳、女性86歳)』から『今の年齢』の差し引いた数に、『会う日数』と『会う時間:8時間/日』を掛けた数

関東に住む男女の会社員1000人のデータによれば、上記の計算式で時間を割り出したところ、およそ46日。実際に数字で出してみると意外と短いことがわかります。

「人はいずれ、必ず死ぬときがくるものです。その、『いつか終わるとき』に向けて、私たちは何ができるのか、という話をしていきたいと思います」との講師の言葉に、参加者は真剣に聞き入っていました。

2)大切な人との時間とその変化

「ピンピン コロリ」

巷でよく理想の逝き方とされるこの言葉について、講師から話がありました。「誰の手も借りることなく、元気なまま逝きたい、そう思っている方も多いと思います。

しかし、よく考えてみると、本当に元気な人が急にあの世に行ってしまうこと、それは実はただの『突然死』です。本人はそれでいいのかもしれませんが、周りの方は悲しみますし、動揺します。男性の場合、妻が亡くなったら、家の中で何がどこにあるか わからない方もいらっしゃるのではないでしょうか」

「人間が生まれて亡くなるまでの間には、必ず誰かの手を借りなくてはなりません。それが介護です。しかし、それは悪いことではなく、人間として生まれた以上は当然なことなのです」という温かいメッセージに大きくうなずく参加者の姿も。

3)介護の考え方

介護保険では、ADL(日常生活動作。食事・トイレ・お風呂など、日常に必要な基本的な動作)によって、要支援1(少し手助けが必要)から要介護5(ほぼ寝たきり)までの7段階に分かれます。

「例えば、杖で歩けるおじいさんなら、要介護1。そして、生まれたばかりの赤ちゃんは要介護5です。では、なぜ要介護5の赤ちゃんのお世話は楽しくて、要介護1のおじいさんのお世話は大変なのでしょうか?」と講師から問いかけがありました。

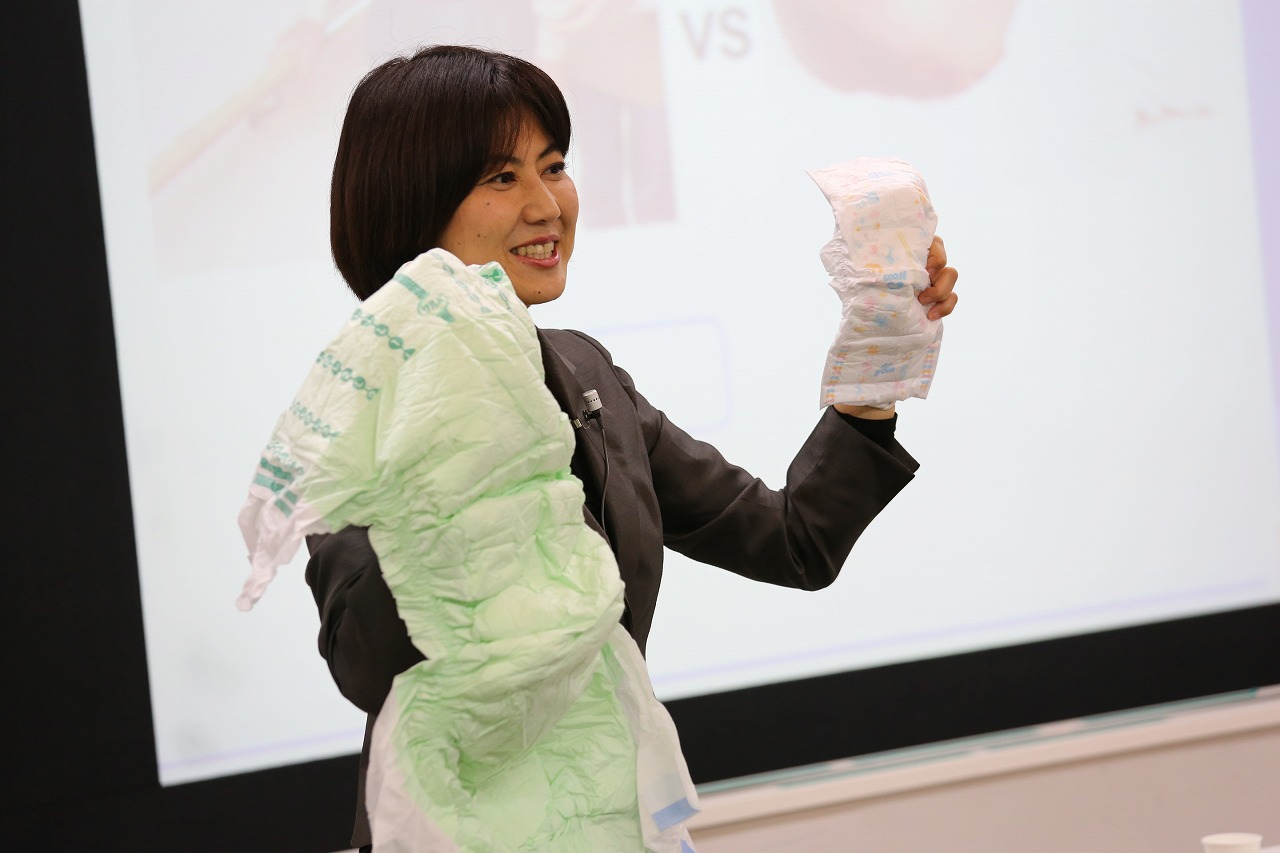

参加者は各テーブルに配布された大人用と子供用のおむつを実際に手に取り、その大きさの違いに驚きの声を上げていました。体の大きさ一つとっても、大人と子供では全く違うことが実感できたようです。

また、「赤ちゃんは突然生まれてくることはありません。妊娠期間があり、誕生までに準備をすることができます。

一方、介護は予定が立ちません。突然やってきます。準備がしにくいということも、介護が大変・厳しいと言われる原因の一つと考えられます」という説明も。

介護は大変だ、と言われています。しかし冒頭で計算したように、介護の時間はそう長くはありません。大変な時間と思うより、むしろ大切な時間ととらえ、自分のために介護に関わろうと思うことができれば、また違った見方ができるのかもしれません。

「ただ、男性の場合、どうしてもやったことへの成果を求める傾向があります。相手の状態の変化を受け入れつつ、あきらめないことは必要ですが、たとえ状態が良くならなかったとしても、今をいい方向に変える何かをすること(例えば思い出作りの時間をとるなど)が大切です」と講師から言葉があると、男性の参加者は思い当たるところがあったようです。

4)プチ介護体験

【大人のおむつの替え方(講師による実演)】

体が大きい大人でも効率的におむつを替える方法が実演されました。参加者のみなさんは興味津々でご覧になっていました。

【介護食の試食】

① とろみをつけたお茶

参加者のみなさんで、パウダーを使ってお茶にとろみをつけ、普通のお茶ととろみがついたお茶の飲み比べをしました。参加者は口々に感想を言い合いながら、とろみをつけたら飲み物がこんな味になる、ということを体感していました。なお、とろみを つけて大きく味が変わるものと、あまり変わらないものがあるそうで、コーヒーはあまり味が変わらないとのこと。

「むせるからとろみをつければいい、と短絡的に考えず、味が変わることを知っておくだけでも選択の参考になると思います」と講師から説明がありました。

②高カロリーゼリー(キャラメル味、ヨーグルト味)

食べることが難しくなってきたときの栄養補助食品で、小さなパックで150キロカロリーあるものです。味は、どれもとても美味しいとのことで、今回試食した介護食の中で、一番人気でした。

③歯ぐきでつぶせるごはん(カレーライス、そぼろごはん、納豆ごはんなど)

手軽に食べられる介護食。作るのが大変だったり苦手だったりする場合に便利です。お隣同士で食べさせ合いながら、どんなタイミングで食べさせたらいいのか、また、食べさせられるとはどんなことなのかを体験していただきました。

参加者から、「開いた口の、どの場所に運べばいいのか?」という質問に、「口の大きさにもよりますが、おおよそ半分くらいのところで、スプーンを引くときには柄を少し上げて、角度をつけるようにして引くと良いです」とアドバイスがありました。

初めて介護食を体験し、「ほかにどんな介護食があるの?」「夏に喜ばれるような冷たいものはある?」などの質問や感想がテーブルで飛び交っていました。

参加者同士で協力し合いながら、楽しく、実りある試食会となりました。

5)介護の本質に迫る

「2日前から咳と痰がでていて、38.7度の熱がある。まったく食事がとれず、寝込んでいる」

そんなとき、自分だったらどのような行動をするでしょうか?

「寝込んだのが自分の親の場合」の時と、「自分自身が寝込んだ場合」の時で取りたい行動の判断が変わってくることがわかりました。

「それは間違いではありません。本人の状態や、その人がこれまで受けてきた医療の価値観やイメージには違いがあるからです。ただ、考え方に違いがあるということ、また、違っていて良いということを認識してください」と説明がありました。

さらに、介護においても、何をしたいか、したくないか、の選択をするとき、「本人はきっとこうしたいだろう」という思い込みが落とし穴になります。お互いにただ思っているだけでは伝わりません。大事なことは、言葉にしてお互い共有することです。

とはいえ、最期の話というのは、なかなか言い出しにくいものです。

「そんなときはちょっと見方を変えて、『死』というネガティブな方向に捉えるのではなく、どう『生きる』かなのだと考えてみましょう」と講師から提案が。

また、「食事やおむつの交換など直接お世話に関わることはヘルパーさんに外注ができても、どう生きたいかの選択は、本人と家族にしかできません。ぜひ、このセミナーをきっかけにして、今のうちから言葉に出して話をしていただきたいと思います」との言葉に、参加者は納得の表情でした。

6)私の取り扱い説明書

ここで、白紙の「私の取り扱い説明書」に、自分だったらどうしたいか、どうしてもらいたいかを記入する時間になりました。普段の生活の中ではなかなか時間をとって考えることができない事柄です。

参加者のみなさんは、呼ばれたい名前、好きな食べ物、好きなこと、最期の時の希望などを、白紙の取り扱い説明書に各々書き込んでいきました。

「この機会に、今日ここで書いた内容を家に持ち帰って、ご家族、パートナーの方と共有なさってください」と講師から提案がありました。

7)介護の基礎知識

次に、介護の基礎知識について説明がありました。

介護サービスには、自宅で受けられるサービスと施設に入居して受けるサービスがあります。多岐にわたるサービスの種類と費用の概要が説明されました。

これらの介護サービスの多くは介護保険が受けられます。介護保険の対象となるのは、要介護認定を受けた人(65歳以上もしくは特定の病気にかかっている40歳~64歳)であること、そして要介護認定を受ける手順など実際的な流れが説明されました。

この要介護認定を受けて、介護サービスを利用するために必要なのが、ケアプランです。ケアプランとは一週間の予定表のことで、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。

ケアマネジャーは、アセスメント(評価)をした上でケアプランを作成し、サービスをお願いする各事業所との連絡・調整を行います。

「中には、要望を聞き入れてくれないケアマネジャーや、相性が合わないと感じるケアマネジャーがいるかもしれません。そういう時は、担当者の変更を申し出ることも可能です」と講師から説明がありました。

8)ケアプランを立ててみよう(グループワーク)

これまでの説明を受けて、テーブルごとに実際にケアプランを立ててみることに。

気持ちはまさにケアマネジャー。

「この方は人付き合いが苦手だから、通所サービスは使わず、その代わりに訪問介護の回数を増やそう」

「訪問入浴は金額が高いから、訪問介護の身体介護で入浴の介助をお願いしよう」

「夫の負担も配慮して、デイサービスを利用しよう」

など、何を大切にするか考えながら介護保険サービスの内容や費用一覧とにらめっこをし、参加者同士で積極的に意見を出し合う姿が見られました。

どの介護サービスをどれだけ利用したらいいのか考え、なおかつ、介護保険の支給限度額も意識しながらプランを組むということは、なかなか大変な作業だったようです。講師のアドバイスを元に試行錯誤し、あっという間に時間が過ぎました。

発表の際にはケアプランの周りに参加者が集まり、熱心に説明を聞いていました。どのグループでも、ご本人がご本人らしく生活することが熟慮されており、優れたプランばかりでした。

9)仕事と介護を両立するために

ここまでは、自宅で受けられる介護サービスの話でしたが、施設で介護をする、という選択肢もあります。

施設には24時間介護のプロがいます。看護師も常駐しています。自宅ではできないイベントを企画しているところもあります。

講師の家族が入居していた施設では、母の日に100本のバラを持って写真を撮るイベントがあったそうです。華やかなものが好きな方で、大変喜んでいたとのことでした。

「自宅か施設かー。それは、家族の状況、かけられるお金、介護を受ける方の性格などによってケースバイケースであり、正解はありません。ただ、より良い選択をするためには、お金が必要です。介護サービスを使うためにも、仕事を続けて、介護との両立を図ることが大切になってきます」と話がありました。

10)介護とは

「大切な人との残りの時間を、大切に過ごすために、価値観を見つめ直して、さまざまな選択をしていくこと」

「人手は外注できますが、選択は外注できません。最期の時を、どこで、どんな風に過ごすか。その人の生き抜く過程をみんなで考えて選択をしていくことが、介護だと思っていただきたいです。

残される自分が後悔しないように、そしてしっかり生きていけるように、最後は自分のために関わるという姿勢で向かい合えば、大変だけれどもやって良かったと思える介護になるはずです」という言葉で、セミナーは締めくくられました。

11)質疑応答

Q「男性特有の介護の難しさとは?」

A

「男性と女性の違いは、何かをしたときに返ってくる成果の期待の度合いだと思います。大事なことは、求めすぎない、期待しすぎない、ということです。

また、男性は、例えば、食事の支度ができなくて困っていても、他人に相談できなかったりします。できないことをしっかり発信していく、誰かに相談するということも大切です」(中村氏)

Q「男性は仕事をしていて、地域にネットワークがありません。誰に相談したらいいですか?」

A

「何かあったら、まずは地域包括支援センター、もしくは市区町村の役所の窓口を利用しましょう。悩みや相談を聞いて、サポートしてくれます」(堤氏)

アンケート感想(一部)

■印象に残ったことはどのようなことでしたか?

・ケアプランを実際に考えてみることで色々な気づきがあり、知らない事に気づかされました。

・今後の母の接し方、母目線で少しでも見ることができそうです。

・介護の実際の場を知ることができたことがよかった。

・価値観の共有という言葉にハッとさせられました。介護以外の場面でも重要ですね。

・介護食の試食、さらには参加者で食べさせ合う体験は新鮮でした。

■介護のイメージは変わりましたか?

・解らなかったこと(特に訪問診療)が、体験や説明で理解できた。

・よりイメージが明確にわきました。

・楽しい介護(毎日両者が笑顔でいられるという選択)。

・重労働であることに違いはないがうまくサボる事も大切だということ。持続性が重要。

・介護食は人により満足がいかない事がある。いつかは介護を受けるとすると、どう生きたいか等を子や兄弟などに伝えておく。

▶▶セミナーA「“他人ごと”ではない“自分ごと”の介護とは?」 開催レポートはこちら