「男性介護のパイオニア時代を考える」

平成28年3月26日(土) 13:00~16:00

当日の流れ

-セミナー

-ワークショップ

東京ウィメンズプラザ主催「男性の家族介護応援プロジェクト・第2回」の実施報告です。このプロジェクトは「女性活躍推進事業」の一環として、男女が協力して介護を担うことで、介護と仕事の両立を図っていくことを目的としています。

3月26日(土)は、将来の男性介護者とそのご家族を対象とした「男性介護のパイオニア時代を考える」を開催いたしました。現在介護をしている男性、将来介護に関わるかもしれない男性、介護者を支援している方など、様々な立場の参加者と「男性介護」について学び、ワークショップを行いました。

第一部はセミナーです。

セミナー講師には一般社団法人介護離職防止対策促進機構代表理事でワーク&ケアバランス研究所主宰の和氣美枝氏をお迎えいたしました。

和氣氏は自らも母親を自宅で介護する、現役の「働く介護者」です。「介護をしながら働くことが当たり前の社会をつくる」ための啓発活動を行っており、多数のメディア出演もされています。

和氣氏より本日のゴールについて説明がありました。第一部のセミナーでは、参加者各々が介護の課題に気付くこと、第二部のワークショップでは、その課題に対する各々の答えを出すことがゴールとなります。

第一部、講演テーマは「男性介護のパイオニア時代を考える」です。

現役の働く介護者である和氣氏は、セミナー前夜に介護をしているお母様から「お友達と花見に行きたい」と言われ、その希望をかなえるために昨夜から今朝にかけて各方面への手配をされたそうです。働く介護者の日常が垣間見られたリアルなエピソードでした。

初めに用語の説明がありました。「介護とは『自立』のための日常生活援助」であること、「介護者(ケアラー)とは家族など無償の介護提供者のことである」ということを確認しました。

次に「介護」に関わる社会問題を俯瞰的に列挙しました。“老々介護”や“ヤングケアラー”といった家族介護の問題や、介護離職、仕事と介護の両立といった「働くことと介護」に関わる問題、介護業界の人員不足や経営問題など、介護に関わる問題が山積みであることが改めてわかりました。そして、「アベノミクス新三本の矢『介護離職ゼロ』」でも触れられている男性介護者問題の背景と、大きな社会問題である「高齢者虐待」について説明がありました。

「高齢者虐待」は、和氣氏自身もお母様に対して物を投げつけるなどの行為を行った過去があることを述べたうえで、「女性の力と男性の力の差によって、男性の場合はちょっとの力が大きな事件事故に発展する可能性があるのです」という現実を話されました。

ここから今日のメインテーマである『男性介護のパイオニア時代』の説明に入っていきます。

和氣氏のところには、働く介護者のケーススタディ(事例)の問い合わせが頻繁にくるそうです。「現在、働く介護者のケーススタディは我々介護者支援団体にもほとんどありません。厚生労働省の資料にも現在8例しか掲載されていません。個々の経験は、誰かが公表して誰かがまとめることで、初めてケーススタディとして社会に出て共有されるのです。それではなぜ、働きながら介護をする人のケーススタディが少ないのでしょうか」

「ケーススタディが少ない理由は隠れ介護がもたらした弊害です」と和氣氏は訴えます。介護をしながら働く人の中には「言いたくない、公表したくない」と考える方がいます。また、目の前の介護が大変で心の余裕がない方、職場内が介護をしていることを言える雰囲気ではない、という事情もあります。このことが、仕事と介護の両立モデルとなるケースの少なさに繋がっているのです。

そして「皆さんは、会社で介護を言いだしやすい雰囲気を作っていますか」と問題提起されました。介護をしながら働く方の事例は知の財産であり、今はようやくそれが社会に還元され始めている「仕事と介護の両立パイオニア期」です。事例の蓄積は社会全体で進めていかなければならないと訴えられました。

そのうえで、「働く介護者のパイオニア」として、介護者になった場合の行動指針は

① 会社に報告する

② 介護者仲間をつくる

③ 社内に味方をつくる

という3点であること、また、介護者を支える立場としては

① 介護を報告しやすい雰囲気を作ってください

② 介護者の把握に努めてください

③ 同僚に介護者がいたら味方になってあげてください

というお願いをされました。さらに、寄り添っているつもりでも『施設には入れないの?』とか『お姉さんには手伝ってもらわないの?』などの言葉は、介護を知らない方から言われると傷つくこともあるというアドバイスがありました。

次のキーワードは「介護は情報戦」です。「今日、参加されているみなさんがすでに“介護の情報源”です」というメッセージから始まりました。「経験値だけが情報源ではありません。なぜならば、介護は『わからないことがわからない』がゆえに『情報収集の糸口さえもみつけられない』、だから今日参加され知識を得られた方は、すでに介護の情報源なのです。」

働く介護者は、①家族・親族、②会社・職場、③行政・地域、④医療・介護サービス、という4つの環境に囲まれており、困難や問題は必ずこの4つの環境のどこかに属し、解決策や対応策といった情報源もこの4つの環境の中にあります。介護者の仕事は、この環境をコントロールし、情報をコーディネートすることであると述べました。

また、重要な情報源として介護者ネットワークの活用を伝えました。介護の経験者は情報の宝庫です。その経験者が会社内にいることは、介護者にとっては情報収集がより身近になり支えになる、ということです。

「介護は初動」というキーワードでは、介護の初動とはどういうことなのか、突然来る介護にはどのように備えることができるのか、何をどう備えればいいのか、ということを考えました。

和氣氏は、介護とはどのように始まるのか、参加者に意見を求めました。

- 親が倒れた瞬間病院から

- 転んだ

- 言動とかがおかしくなって

そういった「介護の始まり方」から、突然訪れる介護の初動には「パニックしかない」という事実を伝えました。なぜパニックしかないのでしょうか。それは、わからないことがわからず、矢継ぎ早に降りかかる事態に右往左往してしまうこと、その反面プライベートや仕事の毎日は変わらず訪れ、その狭間でパニックになってしまう、ということなのです。

そして、介護の備えとしてやっておくことを2つ挙げました。

① 介護保険・介護保険サービスの概要を知っておく、勉強しておくこと

② 相談窓口を知っておくこと

和氣氏は「介護保険を払っている人は挙手をお願いします。」と問いかけました。ほとんどの方が挙手をされ、介護保険に対しての自分の立ち位置を再確認しました。40歳以上の方は介護保険を支払うのですが、給与天引きされているとその感覚が希薄になります。しかしながら、「介護保険料を払っている」という日常が、すでに介護は身近にあるということなのだと考えることができます。

また、相談窓口として、①地域包括支援センター、②ケアマネージャー、の2つの説明がありました。

印象的だったのは、『わからないことは地域包括支援センターやケアマネージャーに何でも相談しましょう』という一文は、「合っているけれども間違っている」という指摘です。どういうことかというと、『相談内容によって相談先は違う』ということ、つまり『わからないことを何でも』相談したはいいが、内容によっては明確な回答を得られなかったり、相談窓口のたらい回しに会うことも稀ではないということなのです。

「働く介護者はお金・時間・気力・体力を大事にしてほしい」と和氣氏は訴えました。そのためには目的をもって準備をしてから行動することが重要ということです。和氣氏は長年の経験から、「仕事と介護の両立キーワード」として『MIC』を提唱しました。

- Mental 自分と向き合うこと、自分の心と向き合うことが必要です。

- Information 介護は情報戦です。

- Cost 時間・お金・体力・気力が必要です。

この3つの頭文字をとって『MIC(ミック)』です。

そして、最後に和氣氏から「介護者の現在の宿命」としてメッセージを伝えました。

「介護者は誰からも守ってもらえません。

介護者にとって大事なことは、『自分の人生を優先的に考えること』です。そのうえで、要介護者と『どのように関わるか』、要介護者と『どのような関係でいたいか』を考えます。

この『家族である要介護者のことを真剣に考えている状態』こそ、まさに愛ある家族介護です。

自分自身で介護をしないという選択も『愛』と『責任』のある選択です」

このメッセージをもって、第一部は終了しました。

*********

第二部はグループでワークショップを行いました。

ワークショップの課題は「男性介護の『標語』をつくる」です。仕事と介護の両立や介護離職防止、男性介護の啓発活動に使える『標語』を各チームで作りました。

まずはチーム内で自己紹介からスタートです。第一部のセミナーでの気づきをキーワードにして各グループ内で発表が行われました。そして、その後、各々の気づきキーワードをもとに標語を作る話し合いが行われました。

気づきのキーワードとしては

- 介護は初動

- わからないことがわからない

- 抱え込まない

- MIC

- 介護をしない選択

- 会社に報告する

などが挙げられてました。

30分ほどの話し合いの後、標語の発表です。標語はその場でプロジェクターに投影し、共有しました。各チームの代表者が標語の説明をした後に、参加者全員で標語の唱和です。参加者全員が声をそろえて標語を読み上げることで一体感が生まれた瞬間でした。

各チームの標語は以下です。

Aチーム

- 準備OK! あとは会社への報告

- 伝えよう 介護体験、聞こう介護情報

Bチーム

Cチーム

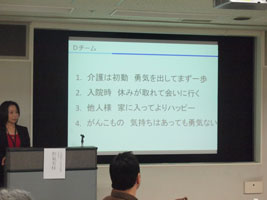

Dチーム

- 介護は初動 勇気を出して まず一歩

- 入院時 休みが取れて 会いに行く

- 他人様 家に入って よりハッピー

- がんこもの 気持ちはあっても 勇気ない

Eチーム

Fチーム

たくさんの、そして素晴らしい介護の標語が生まれました。「参加者全員が介護の情報源です。今日の標語をご家庭でそして会社で、介護の啓発ツールとして活用してください」という和氣氏の言葉でワークショップは大盛況のうちに終了しました。

参加者の感想を少しだけ紹介します。

- 自分が学んだことを誰かに伝える際に役立つスローガンづくり、他の方々も自分と同じ不安や悩みを抱えているということが分かり良かったです。

- 初めて会う方との共同作業で楽しくできました。知り合いが増えました。

- 初めて会う方たちとグループになってワークショップをしたのですが、それぞれ違う立場のお話が聞けて良かったです。元気づけられました。

以上で2回に渡って開催した「男性の家族介護応援プロジェクト」が終わりました。定期開催を望む声もあり、男性介護者のネットワーク構築の一助になれたのではないかと思います。ご参加くださった皆様、ありがとうございました。